2017年9月19日,技术人员将组装完成的卫星送往试验区进行热实验。

5月23日下班后,忙碌了一天的武长青在大巴车上打起了盹。

5月24日,杨博换好工作服准备前往工作区进行卫星的测试工作。

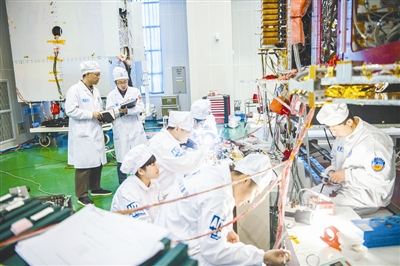

为防止静电对卫星产生影响,一些与星体有直接接触的技术人员会带上防静电手环。

技术人员通过精密仪器对一颗即将进入下一测试阶段的卫星进行星体表面精测。

5月24日,武长青沿着附近的公园跑步散心,这是他排解压力的一种方式。与城区的喧嚣相比,这里显得安静而神秘。

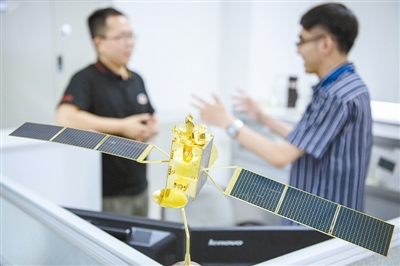

2017年9月19日,两名技术人员正在研究卫星内部的装配测试方案。卫星项目是一个庞大的系统工程,需要多部门配合协作。

2017年9月19日,新入职的员工正在了解卫星的底部构造。

5月24日,同为北京理工大学校友的杨博(图左)和武长青正在办公室就卫星研发过程中的一些技术环节进行交流。

2017年4月22日,技术人员正插接一颗卫星的低频电缆。卫星装配是一项繁琐细致的工程,每一步骤都要做到精准、零误差。

“妈,我回来了!妈,我这次去北京,是响应毛主席的号召,去搞人造卫星!”4月18日,今年中国航天日前,在北京航天城,武长青正在排练《脊梁》,一部歌颂航天人母亲的情景剧。

武长青2017年博士毕业后进入中国空间技术研究院(航天五院),是一名综合电子岗设计师,“把人工智能用在卫星上,实现航天器的智能化自主化”。入职时间虽短,90后的他却说:“卫星像我们的孩子。”事实上,这句话,许多五院人都说过。

航天五院是我国“造卫星”的主要单位,我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”即诞生于此。

“从卫星早期的立项到设计生产,到总装、测试、发射、在轨测试,一直到在轨的应用,这些环节我们都要参与。”通信卫星事业部“实践二十号”卫星副总设计师裴胜伟说。这意味着,从出生、成长到远行,每一颗卫星,都倾注着这些航天人父母般的心血与感情。

卫星项目是一个庞大的系统工程。“它需要大规模的人员参与和多部门配合来共同完成。”裴胜伟说。

武长青的同事王超是五院金牌班组综合电子组的组长,他形容卫星研制就像盖房子,大家各有分工,“有人管水电,有人管家具”,他的工作则是建设卫星的大脑,“给房子通上网,把整个信息网络搭建起来”。

航天器做完要经历一年左右的测试,才能拿到“出生证”。卫星发射之后,还需要进行在轨测试,以了解其实际运行效果。AIT中心载荷测试工程师杨博就曾出国做卫星测试,在沙漠里住了45天。

一颗卫星从立项到生产完成,需要3至5年。“所有人都跟着卫星的节点走,加班加点太正常了。”裴胜伟在五院工作了12年,从没休过年假。因为“实践二十号”卫星已进入后期工作,他已经长时间处于每晚12点才下班的状态了。

武长青入职后曾做过代码走查和软件测试工作,整天都在实验室干到凌晨才走,同事们敬业的态度对当时的他影响很大。“出了任何问题我们都要盯着,待着待着就不觉得是在工作了,就好比孩子感冒发烧了我们就带他去看病,不管晚上几点都得去。”他说。

卫星发射之前,多个部门的人都会去发射基地住上一两个月,做最后的检查、测试。卫星上天时,他们的心情很复杂。王超说:“几年下来大家都很有感情,就像是父母子女一场的感觉,目送他们远行。”裴胜伟介绍,现在通信卫星的寿命是15年,寿命结束时,卫星就会脱离轨道飘在太空中,不会回来。

去年7月,由于运载火箭飞行出现异常,其搭载的的实验卫星“实践十八号”发射失利。这是一次较大的挫折。裴胜伟当时是“实践十八号”副总设计师,他说:“像是个孩子夭折了,非常难过,我们去现场的所有人都哭了。”这也是刚入职的武长青参与的第一颗卫星,他现在说起这件事,还是会哽咽。

通信卫星虽然看起来“高大上”,但实际上跟普通老百姓的日常生活密切相关,电视转播、移动通信、音频广播、宽带通信等都离不开通信卫星。杨博一直觉得自己其实很平凡,但参与到卫星事业,让他感觉和团队一起“在干一番大事业”。而在国外做完测试后,可以拍着胸脯对外国客户说“保证没问题”时,“让他们觉得用起来很踏实,对我们非常信任甚至是依赖,那感觉是造福了一帮人,更加有一种成就感和‘为国争光’的荣誉感。”

“孩子明白了!只有您和千千万万的母亲的支持,我们才走到了今天!您是我的母亲,您也是我们中国航天的脊梁!”在五院院庆50周年活动上,《脊梁》连演三场,很多员工“看得潸然泪下,一点不夸张”。

记者 王伟伟 吴丽蓉 摄影报道

×

×