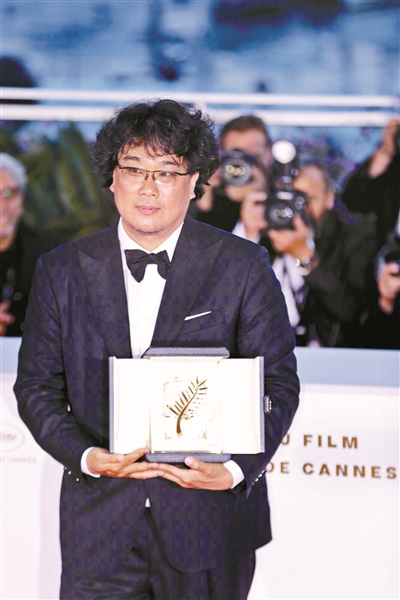

虽然戛纳电影节通常被认为是电影“艺术”的盛宴,人们却往往忽视了一个事实,固然很多获奖影片是以“艺术性”“思想性”取胜,但不那么“艺术”的类型片、剧情片获得“金棕榈”也并非新鲜事。比如,获奖的国片《霸王别姬》就更像是部传统情节剧,比如今年获奖的韩国电影《寄生虫》。

虽然导演奉俊昊一再强调电影的“类型片”属性,但在影迷一睹真容后,却意想不到地引发了种种“赞成与反对”,主要争论点都是围绕奉俊昊电影的“隐喻水平”展开的,比如和李沧东的《燃烧》相比,比如和奉俊昊的早期作品《杀人回忆》对比等等。

那么问题来了:1、戛纳评委是否“看走眼”?2、《寄生虫》是否就是一部“商业片”?

假定性

对这部影片最大的争议恐怕在“假定性”,即对于一部影片而言,是否可以取消让观众以为“这是真的”“这是对现实社会的一种反映”的预设?是否可以带有明显的“漏洞”,让人觉得“现实生活中不可能这样”?

比如,《寄生虫》对“有钱人”的书写。无论是不是“傻白甜”,成年人如此迟钝,的确不太可能出现在现实生活中。那么,“地下室人”的部分就可信么?更加不可能。整个故事,更像是试图通过读书改变命运,却一再受挫的年轻人(影片中的哥哥金奇友)对“上流”社会展开的一次自信却千疮百孔的臆想,一幅漏洞百出的拙劣欲望图。如果这样去看,这部影片是非常耐人寻味的。

与此同时,奉俊昊用极为细密的“真实”填充了每一个画面。从散发着臭味的垃圾,到真实存在的马桶,再到“地下室人”日常生活的细节,比如透过画面都能闻到霉味的袜子,一吃自助餐就堆得冒尖儿的盘子,这些都造就了一种“不真实的真实”。这恰好与他的前辈、韩国大导演朴赞郁形成了鲜明对比。在朴赞郁执导的《老男孩》中的疯狂杀戮的镜头细节是戏剧性的、夸张的,却令观众产生强烈的真实感,从而形成了一种“真实的不真实”。

我认为,他们一样好。

奉俊昊的风格是什么?通过他执导的为数不多的影片,我们不难概括出他的“暗黑寓言”风格。从这20年韩国电影的表现来看,很多电影都可以归入此类,且票房不错。观众很容易将它们代入到现实生活中,并找到“罪魁祸首”:腐败的官员,无能的执法者,制度不公,人心黑暗等等。总之,得“揭露”点什么,才能让观众的正义感得以满足。看似更“寓言”的《韩塞尔与格雷特》和看似更“现实主义”的《熔炉》其实并没太大不同。

但只要稍作分析,我们会发现故事“暗黑”的奉俊昊远远超出了这个范畴,他可能是全亚洲最具“世界性”的导演。从《杀人回忆》开始,奉俊昊的电影中就没有“绝对的善”,或者说“绝对的真相”。他是不做道德评判的。

例如《母亲》,这个极容易拍成“伟大母爱”的题材,最令人难忘的镜头却是演技炸裂的金惠子扮演的母亲用手遮挡镜头,仿佛拒绝看自己那种可怕、自私、危险的执念——它给观众造成的“自反性”意义是不言而喻的,可以说是一种“反情节剧”——对观众的观影思维定势绝对是一大挑战。因此,奉俊昊的电影并没有大家以为的那么易懂。以《玉子》为例,打低分的观众几乎都将其视为类似于《千与千寻》那种“小女孩的爱温暖全世界”的成长片,根本没看懂结尾处小女孩用黄金买回这只“大小猪”的意义。

《寄生虫》亦是如此。它最容易被解读为对“阶级固化”的批判,但这只不过是影片的第一层包装。诚然,导演频繁地用楼梯、街道、暴雨等画面传达了“上升下沉”的意思,比如他自己也说楼梯的使用来自于对韩国影史经典影片,金绮泳导演的《下女》的致敬,那正是一部讲述女仆试图通过和男主人发生关系以“进阶”却落得悲惨下场的故事。

《寄生虫》里,往楼梯上爬的换成了那个看似人畜无害,实则野心勃勃的男孩。但这一点其实需要在更高的层次上去看。它是来自首尔贫民窟的“凝视”,但这个“凝视”更是世界性的。新兴大都市贫民窟,尤其是过去的第三世界国家,“新城市人口”在过去数十年间呈爆炸式增长,由此引发的问题形成了全球地缘政治的新格局。目前全球的城市人口很可能已经超过了农业人口,而这一切正是全球资本主义运作的必然结果。“全球化”的结果,往往直接摧毁许多地区的农业、农村、传统伦理秩序。而绝大多数社会的公共福利根本无法支持骤增的城市居民,他们基本只能“自我治理”,于是“寄生”就成为其中一个重要的手段。

地下室

“地下室人”实际上包括的远远超过观众所臆想的“穷人”,所有被成功学鸡汤定义为“不努力”的人都会住进“地下室”(你以为金家一家人不努力?)随着人工智能时代的到来,地下室可能会住进更多的人,所以带着优越感去看这部影片是非常荒唐而讽刺的事情。

这部影片里“地下室”真正的“主人”(金家的住所只是半地下室),是前管家菊汶广和她的丈夫吴勤势。微妙之处在哪?墙上的结婚证交待了他们的来历。男的来自大林洞(有心人可以去搜索一下这个地方是哪种人的聚居地),女的来自昌信洞,那是一个类似“动批”的地方,而他们的家乡写的都是京畿道,即“农村”。而菊汶广的长相以及对李春姬的滑稽模仿,又不禁引发人们的另一种猜测。表面上看,奉俊昊是“回归韩国”,实际上处处说的是“世界问题”,戛纳评委焉能不懂?

“地下室人”在这里并不是陀思妥耶夫斯基的概念,恰恰大多数“地下室人”并不属于陀氏笔下的哲人。但在今天的世界语境下,“地下室人”不仅是“多余之物”,更是世界的“关键”和“死穴”。所以村上春树说得好,他认为希拉里的纲领只涉及了住在一楼的人,而特朗普却用高音喇叭放给地下室人听,所以他赢了。

与其说《寄生虫》是“阶层批判”,不如说是“主奴欲望辩证法批判”。这种批判奉俊昊在《雪国列车》里有过非常深刻的表达,而《寄生虫》则更清晰地展开了其中的一种模式。金家一家人的欲望模式并非全是法国喜剧作家让·日奈《女仆》的那句经典的“女仆总是偷偷穿上女主人的衣服”的那种“模仿本能”(当然有部分如此)。

寄生虫

那么,何谓“寄生虫”?画面上的蟑螂等虫类只是一个比喻,真实的寄生虫如同导演所说,是不会出现在画面当中的。从辩证法的角度来看,“寄生”具有双向意义。人们通常将剥削者称作寄生虫,主人的生活需要剥削奴隶的劳动。同时,这实际上也是一种奴隶的本能,奴隶对主人有一种黏着的依附性,因为这种关系结构决定了主人对奴隶的支配——从生命到物质他就不再具有否定性,要做决定的是主人。

奴隶的欲望逻辑是阿Q般的“我欢喜谁就是谁”,同时他们对主人是心怀感恩的,在影片中,两组“寄生虫”提到主人的时候都是感恩的。但从另一方面看,他对主人的向往也是极为强烈的,特别是肉体的欲望。所以在《寄生虫》中,发生了各种“僭越”,尤其是宋康昊扮演的金司机。女雇主决然不是因为“美丽善良”才引发他的保护欲,而是因为她是主人“所有物”的最高象征。所以他要问男雇主“你一定很爱她吧”——这其实就是弗洛伊德所谓的“失口”,道出了他欲望的真实秘密。对于朴社长来说,这就是典型的僭越行为。金司机的那一刀迟早要刺向他。而从主人的角度看,奴隶的角色同样具有隐秘的吸引力——千万不要以为“下层的气味”不吸引他们,这是他们的伪善、假正经。“下层气味”的廉价黑色内裤对他们的吸引力,正与“上层”的隐秘魅力等同,他们互相“吸附”,所谓的SM游戏其实正是基于这个心理结构。而影片中那一幕,即金司机躲在沙发下面,“上面的”社长男女秘密地议论——这个场面堪称“大暴露”。

欲望石

欲望,其实是一个沉甸甸的东西——在这部影片中有一个非常具体的象征物——学长赠给奇友的“盆景石头”。看似普通的一块石头经过精心包装就成了“上流”之物,这个“暗示”或许正是他那样自如地在朴家的宅子里面“口吐莲花”的原因。当他抱着这块大石头睡觉的时候,我们却又分明看到了“心里被一块大石头压着”的具体表征。有了这块石头,他如此自信地认为自己对青春期缺爱的小姑娘有足够的掌控力,甚至模仿起学长,这位怀春少女的前任:“等我上了大学就和她正式交往”,却压根儿看不到这不过是一种“模仿的模仿”。

他们的家被暴雨淹没,唯独这块大石头浮了上来,奇怪么?一点都不奇怪。正是因为这块石头,他才敢去砸撒尿的醉汉,最后敢去结果“地下室人”吴勤势。没有这块石头,他是不自信的,是“怂”的,是“废柴”,但他也正是被这块石头“反杀”。我们甚至可以将这块石头看作这场悲剧的一个肇因:它正是顽固的、盲目的欲望。在主奴辩证法中,奴隶根本不知道自己的欲望无非是“他者的欲望”——在《寄生虫》里,这种“他者的欲望”被展示得非常清晰。

观众最大的误解,莫过于赞美其中那句“有钱了才能善良”,而这正是一种标准的奴隶的道德观。而金家兄妹都“寄生”在这种奴隶的道德观中。他们所做的看似叛逆的一切,无非就是跪拜和认同,无论是对丛林还是对金钱。这三家人,无论主人还是奴隶不正是具有一种“经济同一性”吗?只有“有钱”这件事主宰他们的生活,甚至到了结局,奇友依然幻想自己变成有钱人,买下那个宅子。

这绝不是导演“善良的愿望”,反而显示出他的彻底性,这正是强力的批判。戛纳比奥斯卡好在哪里?同样的主奴辩证法展示,《绿皮书》展现出一种伪善的调和,《寄生虫》就要彻底得多,差别就在这里。(黑择明)

×

×