张翎近照

开栏的话

本期起,我们将开设“人物”专栏,对活跃在文化领域的知名人士进行报道,敬请关注。

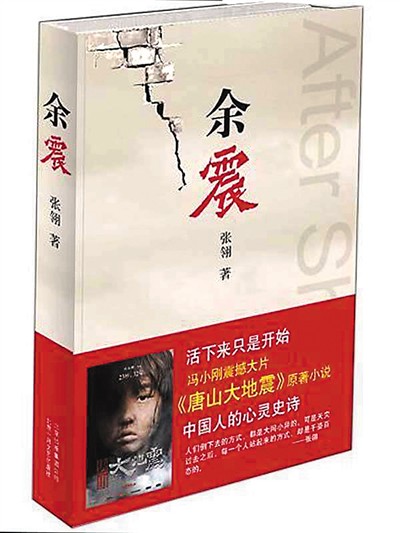

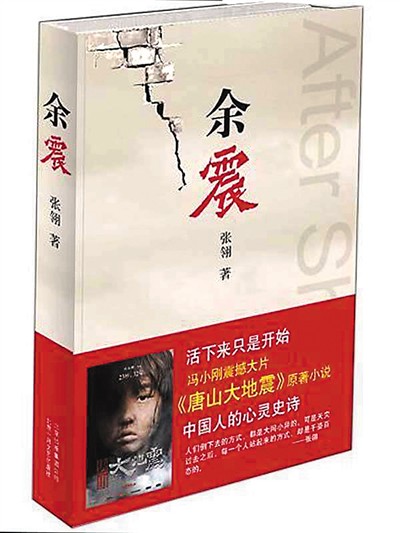

“人们倒下去的方式都是大同小异的,可是灾难过去之后,每个人站起来的方式,却是千姿百态。”电影《唐山大地震》让原著小说《余震》的作者张翎为大众所熟知。旅居加拿大三十余载,张翎以独特的视角和细腻精准的语言,创作了一系列家国故事,在海内外产生较大影响。莫言评价她“大有张爱玲之风”,严歌苓说她“语不惊人死不休地锤炼”小说语言。本报近日专访张翎,听她娓娓道来自己对创作的感悟和对生命的思考。

故乡是我灵感的基础

出生于浙江温州的张翎,自小便怀有文学梦。“我从会识字起就想写作,这是血液里流淌的一种基因。”张翎笑着说。

然而,时代的局限让她未能尽早开始文学创作。“文革”期间,16岁的张翎辍学参加工作,曾在一家小工厂做了几年车工。1979年,张翎考入复旦大学外文系,主修英美语言文学专业。大学期间,她在地方刊物上发表过几篇习作,但未能引起反响。毕业后,张翎进入煤炭部担任翻译,整天与枯燥的专业技术词语打交道,与她的文学梦相去更远。于是,张翎萌生了出国留学的想法。1986年,张翎赴加拿大卡尔加利大学攻读英国文学硕士学位。而后,为了掌握一门谋生技能,她又进入美国辛辛那提大学取得听力康复学硕士学位,并成为注册听力康复师。

“出国前十年几乎都在为生活奔走,成为听力康复师后逐渐实现经济自由,开始利用工作间隙进行创作。”张翎坦言,在海外用中文写作是孤独而疏隔的,因为出版方、读者群、评论家都在国内,加上早年交通、通讯都不方便,作品邮寄回国后很久才能收到回音,甚至永远都不会有回音。“起步阶段比较艰难,有过沮丧的时候,仿佛看不到隧道的尽头在哪里。”张翎回忆道,“但写作是我热爱的事情,我已经为它等待了这么久,绝不会轻言放弃。我是为了这份爱而写,即使不能发表也愿意写。”

对张翎来说,童年和故乡是她所有灵感和文学修养的基础。“尽管离开故乡后走了很多很多路,后来沿途积累的营养只是扩充这个基础。早年的基础就像树的根,其他都是后天长出的枝叶,只有根是无法替代的。”

张翎的小说大多以江南为背景,笔下时常出现一些具有温州特色的语言和景物。故土的印记不仅体现在背景和细节上,更是浸润到小说的精神内核中。“我的故土记忆很大一部分是关于贫穷的记忆,在我出生成长的过程里,贫穷是时代的一大标记。我看到人们为自己的温饱而困顿挣扎甚至相互践踏,但在这层外壳之下,也有悲悯同情和抱团取暖的温馨。”张翎说,那个时代留下的记忆,会无孔不入地钻进她的小说,成为小说塔尖之下的基石,比如《阵痛》,比如《流年物语》。挣扎、奋斗、与命运抗争,成为张翎笔下人物常见的姿态。卑微与壮烈并举,残酷与温暖交织,构成了她所描摹的时代画卷的底色。

赞美泥土般顽强的女性

对灾难、创伤、疼痛等主题的关注,堪称张翎作品的一大特点。这与她长达17年听力康复师的从业经历有着莫大的关联。她在工作中接触到不少退伍老兵和难民,战争和灾难毁坏了他们的听力,更给他们的心灵带来了不可磨灭的创痛。“我想写的并不是灾难本身,而是灾难给人们带来的裂变,以及灾难过后人们如何重新站起来。”张翎阐释道,当灾难把人逼到墙角时,人会表现出非同寻常的状态,人性的光辉和弱点都会一览无余,这是很值得挖掘和书写的。

2017年7月出版的《劳燕》是张翎首部战争题材的作品。小说以抗战时期位于温州玉壶的中美合作训练营为历史背景,讲述了一个名叫阿燕的女子的传奇故事。“这是一个特别顽强的女人,什么样的委屈和耻辱都能承受,就像泥土一样,把最脏最耻辱的东西转化为营养,还能够滋养万物。哪怕踩上一万只脚,吐上肮脏的唾沫,雨水一来,泥土里照样能生长出美丽的花朵。”张翎说,《余震》里的李元妮,《金山》里的六指,《阵痛》里的勤奋嫂,其实都有这样的影子,阿燕更是把这种形象推向了极致。透过阿燕这个角色,张翎展现了人在面临绝境时所迸发出的巨大能量,赞美了我们民族的女性从苦难涅槃的那种生生不息的强韧生命力。

×

×