在云端定格上海

近处是沙美大楼和利康大楼,远处有东方明珠和上海金融中心,年龄相差百年的4座建筑被收纳进一张照片。受访者供图

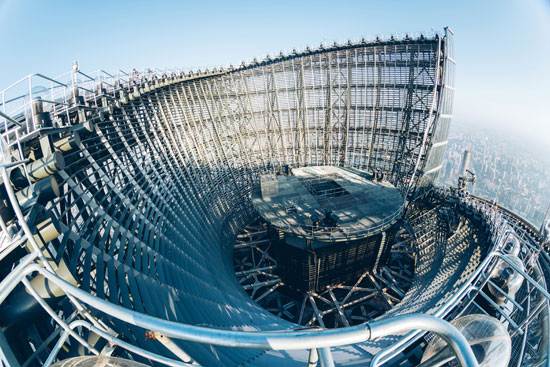

余儒文在上海中心拍摄。受访者供图

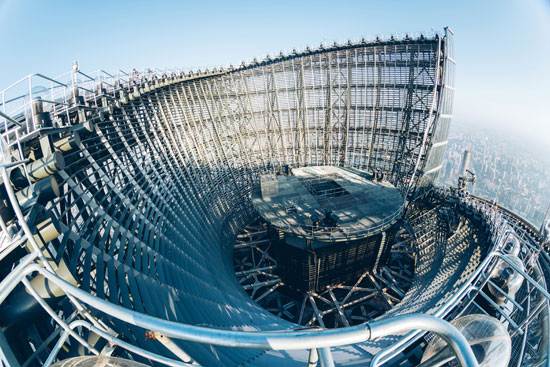

建设中的上海中心楼顶全景,获2015美国摄影学会(PSA)旅游数码国际摄影展建筑类铜牌。受访者供图

执笔:中国青年报·中青在线记者 王景烁

文稿编辑:蒋韡薇

--------------------------------------------------

盖着报纸,半梦半醒地躺在120层工地的石膏板上,饿醒1次,冻醒2次,闹钟终于响了,这是凌晨3时。余儒文站起来,把外套拉链拉到了嗓子眼儿处,背起10公斤重的背包,带着2台相机和4个镜头,攥着扶手,一级一级地继续往上爬。

风在耳边呼啸,脚下也不自觉地打飘,他不敢往下看,就连自己也被藏匿到了云雾里,他站在了上海中心的楼顶最高处。架起相机,重复熟悉的动作,开始等待日出。

4时,天空露出鱼肚白。持续拍摄2个小时后,他终于合上相机盖。从前一天下午5时到第二天清晨6时,这一趟,余儒文在632米高的楼顶待了足足12个小时。半年里,光是这座建设中的上海之巅,他就上了7次。

余儒文俯拍了对面的魔幻高楼、脚下的钢筋水泥、未完工的上海中心楼顶全景,就连工地的最后一根钢梁和后来拆掉的照明灯也没逃过他的镜头。他也没忘给自己留张照片——用三脚架、长时间曝光记录了自己盖着报纸的睡姿,因此被媒体描述成“睡过上海中心的男人”。

这个30岁出头的年轻人,也因为这组照片里的楼顶全景,拿下2015美国摄影学会(PSA)旅游数码国际摄影展建筑类铜牌。

余儒文现在最著名的身份是“爬楼党”。扛上标志性的大背包,凌晨守着魔都从沉睡中醒来,傍晚又等待夕阳的降临,他在建筑中穿梭,要与时间赛跑。最疯狂的时候,一周4天,一次最少拍3个小时,每次拍几百张照片,一年下来积累了1万多张照片。

在机缘巧合地成为“爬楼党”之前,余儒文曾举着自己第一台单反相机,不厌其烦地拍学校、拍同学。毕业后,他选择“驻扎”外滩3年,以地平线的视角拍摄陆家嘴,“当时就是想拍上海,能拍成什么样,会给我什么感觉都不知道。”

有段时间,余儒文总觉得作品距理想差了一步之遥。直到在网上翻到“爬楼党”拍出的照片,他突然再次燃起热血:同样是陆家嘴,接连不断拔地而起的摩天大楼连接成剧烈起伏天际线,这不正是上海日新月异的变化吗。

余儒文第一次“登顶”是在4年前。穿过层层叠叠的楼梯,站在一栋200米高的建筑顶层,俯瞰上海,他忽然觉得,无论视角还是思路都有了新启发,“整个人一下子开阔了”。

爬楼成了他的习惯。每年7月至10月的夏末初秋,他每天关注空气质量和能见度,只要遇上蓝天白云,就一定去拍照。有时候上着班,工地上的朋友打来电话“通风报信”,他立马收拾东西,一下班便是一路小跑。

截至目前,他已经去过近20个上海制高点。有人认为掌握了好视角,拍出好照片一定很容易,但余儒文却说“根本不是”。在楼顶每每都是他最忙乱的时候,一台相机记录大场景,一台捕捉光影细节,4个镜头来回切换,余儒文总是抓紧一切时间出片。

在余儒文看来,好的拍摄归纳起来就是一句话:天时地利人和。要花时间去等是一定的,但真的等到了,能不能拍好又是另一回事。

即使提前看过天气预报,有时候还是会突降大雨,拍日出的计划作废,只能扫兴而归;有时器材把握不好,难得的细节也因为没抓住而失去,同样的角度也难再遇到同样的光影;台风来临前,云流动的速度很快,是最佳的拍摄期,但同时风也大,三脚架根本立不稳,就连整个人都在风中打晃。

唯一一次,他拍到了魂牵梦绕的云海波涛。换器材时,镜头盖一不小心穿过屋顶铁栏,狠狠坠落在120层的地板上,“咚”地一声响彻整个空间。“那一瞬间仿佛失重,幸亏摔下去的不是我”。

拍风光,最考验人的是耐心。只要还有机会,无论拍过多少次,每个制高点余儒文都会一去再去。

也正是在这样的重复里,他发现相机里的上海一直在“长高”。同一角度的照片里,一些摩天大楼慢慢耸立起来,冲向天际。余儒文也在无数次地问自己,“心目中的上海究竟是什么样子?”

×

×