| 分享到: | 更多 |

漫画:李楚翘

引子

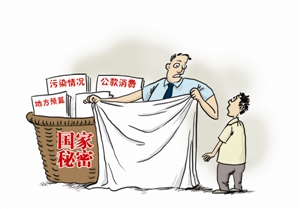

政府的运作有必要的秘密,保守秘密,是必须的,也是每个责任人的义务。但有时候,“国家秘密”成了筐,啥都可以往里装。一些地方预算不公开,给出的原因是“国家秘密”;土壤污染状况不公开,抛出的理由是“国家秘密”……《政府信息公开条例》(以下简称《条例》)自2008年5月1日施行以来,已满六年。六年间,《条例》对于保障公民知情权、监督权,促进政府透明度的提高起到了巨大的推动作用。但同时,公民申请政府信息公开频频遇阻,该公开的信息,却被一些部门以“国家秘密”为由抵触。如何看待这类现象?它有何危害?如何治理?本期“思与辨”展开讨论。

■ 主持人:尹传刚 (深圳特区报评论员)

■ 嘉 宾:张涛甫 (复旦大学政策与发展研究中心副主任、教授、博导)

王 琳 (海南大学法学院副教授)

刘国强 (四川外国语大学新闻与传播学院教授)

政府部门以“国家秘密”为由拒绝公开有关信息,理当给出具体的依据

主持人:有些单位和部门动辄拿“国家秘密”当信息不公开挡箭牌的现象时有所见,大家如何看待这种现象?

张涛甫:“政府信息公开是原则,秘密是例外”,这是国际惯例,也已经成为大众政治的常识。为什么我们总是在国际惯例和公众常识面前遭遇政府“躲猫猫”?究其原因有三:一是《条例》是一个没有牙齿的法规。主要表现在对违规者如何追责,没有严格的规定。二是部门利益作梗。无私才能无畏,一些部门之所以用“国家秘密”之名忽悠公众,因为他们有不能公之于阳光下的利益“小九九”;三是来自外部的监督还不够有力,如果死磕派多了,媒体也穷追猛打,恐怕他们也不敢在众目睽睽之下,死皮赖脸地对该公开的信息藏着掖着。

王琳:信息公开是保障公众知情权和监督权的重要途径。依《条例》,当“以公开为原则,不公开为例外”。即便是“例外”,也应该有明确的法律依据。国家秘密关系到国家安全,是个敏感的领域,应予高度重视。确属“国家秘密”的当然不应公开。但“国家秘密”并不是对抗政府信息公开的挡箭牌。《保守国家秘密法》及其实施细则,详细规定了国家秘密的范围和密级。政府部门以“国家秘密”为由拒绝公开有关信息,理当给出具体的依据。

刘国强:政府信息哪些应该公开,哪些不应公开,《条例》的规定较为模糊,政府部门在信息公开中无具体标准可循,自主性强,其结果就是“国家秘密”成为政府信息公开的挡箭牌,颇有“一夫当关,万夫莫开”的味道。从一般意义上说,“秘密”与“公开”本来就是一对矛盾,但如果政府信息公开和定密的种类有清晰的划分,定密权责明确,程序规范,这一矛盾并不难解决。该公开的信息不公开,其根子在于对行政权力缺乏实际约束。

任意“保密”是对民众知情权的侵害,必然极大地损害民众对政府部门的信任度

主持人:“国家秘密”异化为不公开的尚方宝剑,会造成什么损害?

王琳:“国家秘密”异化为不公开的尚方宝剑,既让行政公信流失,让《条例》沦为“文本上的法”,同时也冲击了保密制度,伤害了《保守国家秘密法》的权威。因《保守国家秘密法》并不排斥政府信息公开。相反,在该法第4条还明确规定,法律、行政法规规定公开的事项,应当依法公开。实践中,一些职能部门把大量不属于“国家秘密”的事项,归入“国家秘密”,容易误导民众对“国家秘密”产生错误的认识。这是对国家保密制度的巨大伤害。

张涛甫:一些政府部门动不动就以“国家秘密”这个大口袋,把本该让公众知晓的信息装进去。这无疑会损毁政府的形象和公信力。一个部门的不作为、负面表现,会给公众产生这样的联想:整个政府都是这样的。他们表面上口口声声说信息公开,说一套,做一套。事实上不是这样的,只是少数部门违反《条例》,但却让整个政府为其背黑锅。

必须在《条例》中明确“国家秘密”范围,究竟“国家秘密”的边界在哪里?应该有明确的交代,它不是一个可以由权力部门任意解释的弹性箩筐。

刘国强:任意“保密”是对民众知情权的侵害,必然极大地损害民众对政府部门的信任度。掩盖和拖延并不能真正解决问题,民众从其他渠道获取信息后,可能引起更大的反弹,同时也使谣言传播有了更大的空间,必然增加后续工作的难度,甚至引发严重的群体性事件。乱定“国家秘密”可能掩盖着政府官员的不作为或腐败行为。

对以“国家秘密”之名行阻碍信息公开之实的行政部门和官员要给予及时处理

主持人:怎样才能打破“国家秘密”是个筐,啥都可以往里装的怪象,让相关部门在该公开的信息上不再拿“国家秘密”做尚方宝剑?

张涛甫:这么多年来,《条例》之所以遭到部门利益的扭曲,形成一堵玻璃墙,看上去似乎透明,撞上去就是走不通,根本的一点,就是违规成本太低,致使犯禁者对这个法规没有敬畏感。《条例》成为“有牙齿”的法规,才能真正硬起来。

刘国强:第一需要完善相关法律规范,使政府信息在该保密还是该公开上做到有法可据;第二应该完善行政管理机制,由当前“重保密”向重信息公开的方向转变,尤其在政府信息的定密主体和程序规范、定密异议制度的建立等方面要大力完善,对以“国家秘密”之名行阻碍信息公开之实的行政部门和官员要给予及时处理。

王琳:要打破“国家秘密”这个筐,大致有两条路径。一是严格的程序规范;二是有效的司法救济。严格的程序规范,就是要明确禁止政府机关以笼统的“国家秘密”之名拒绝信息公开。如当事人申请公开的信息确属“国家秘密”,应在回复中明确说明该信息属于“国家秘密”中的何种等级,以及该等级是根据哪部法律哪个条款确定的。国家秘密虽是“秘密”,理当保护,但作出认定国家秘密的事实依据和法律依据不是秘密。有充分的程序公开,才能一方面保守国家秘密,另一方面又尽可能保护公众的知情权,防止行政部门借“国家秘密”之名拒绝社会监督。所谓有效的司法救济,是要求法院能够勇于担当“维护社会正义的最后一道防线”。法院在为政府信息公开之诉提供司法服务上,不能“等靠要”,司法尊严和司法权威也要靠个案公正来树立。严格的责任机制和有效的救济途径,是未来立法的重点。