| 分享到: | 更多 |

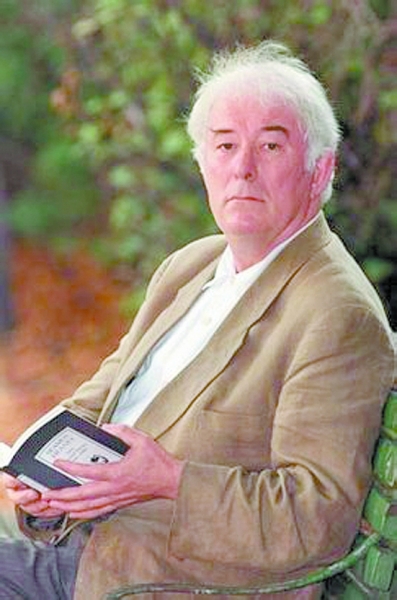

谢默思·希尼

保罗·马尔登

三明治是面包,一般由两片面包夹肉和沙拉构成,它是一种快捷、方便的食物。三明治(Sandwich)也是英国一座古老的中世纪小城,位于英国南部的肯特郡。据说从前三明治城有一个贵族,喜欢赌博,坐上赌台就不愿下来,吃饭都没有时间。后来他就叫仆人准备面包夹肉和沙拉,发现吃起来味道不错,因此就天天要此食物。从此这个吃法传开了,很多人效仿,广泛出现在快餐店、咖啡厅。由于它来自三明治城,因此就得名叫“三明治”。英国还有一个小城叫伊斯林顿(Islington),历史上以生产一种布料著名,这种布料华贵、典雅,受到上层人士的青睐,那位喜欢吃三明治的贵族在赌场赌博时,就是穿的伊斯林顿布料的裤子。然而,我们试想一下,如果三明治城以生产布料著名,伊斯林顿发明了面包夹肉,那么今天我们就不会是吃三明治、穿伊斯林顿了,而可能是吃伊斯林顿、穿三明治了。

这是一位英国学者在一个学术会议上讲的故事,它说明了“命名”是一个很主观的事情,也是很随意的事情。把一件事物与一个名称联系起来,不需要任何论证和说明,完全是命名者主观的行为。然而,“命名”也并不是那么简单的、随意的、毫无目的的行为。公元五世纪当罗马人来到英国时,他们把许多地点命名为“切斯特”,如温切斯特、奇切斯特、罗切斯特等,在拉丁语中“切斯特”(chester)就是“兵营”。在罗马人到来之前,这些地方也许是无人之地,正是因为罗马人的军事入侵和军事占领,它们有了名字,因此“命名”背后也可能表征着认识、占有、掌控等含义。罗马皇帝恺撒在征服法国后,感慨道:“我来了,我看了,我征服了”,这已经成为一句名言。1492年,哥伦布的环球航行到达了加勒比海,在圣灵节这一天他看到前边有三个岛屿,他想到了圣母、圣子和圣灵,因此把这几个岛起名为“特立尼达”(Trinidad),即三位一体。然后在不远处他又发现了另一岛,看上去像一个烟斗,因此给它起名为“多巴哥”(Tobago),即烟草,这就是今天这个加勒比海岛国的来历。

这里的逻辑就是谁先发现,谁有权命名、甚至谁就拥有。英国天文学家哈雷发现了一颗超级明亮的彗星,因此就以他的名字命名了该彗星。德国医学家阿尔茨海默发现了一种奇怪的老年痴呆病,因此就以他的名字命名了这种病。十七世纪,美国人从荷兰人手中购买了哈德森河口的一个岛屿,将它重新命名为曼哈顿,这就是纽约市中心区的来历。这说明命名权与所有权是关联的。十九世纪末,中国清政府在战败后与俄国签订了丧权辱国的《瑷珲条约》和《北京条约》,割让东北黑龙江江东64屯,一共150万平方公里的土地,俄国立即将海参崴重新命名为符拉迪沃斯托克,将海兰泡重新命名为布拉戈维申斯克。同样是在十九世纪,日本非法占领了中国的钓鱼岛及其附属岛屿后,将它们重新命名为尖阁列岛,遵循的都是同样的逻辑。

可以想象,还没有被命名的事物,肯定就是语言无法定义的事物,或是没有被认识的事物,或是没有被占有、不可掌控的事物,是认识论上的“新大陆”。凡是能够命名的东西,都是已经被认识或能够被认识的东西。二十世纪六十年代,当美国人第一次发现飞碟的时候,他们把它描述为UFO,即“未知飞行物”。这说明“飞碟”以前没有出现过,也不被人们认知。后来UFO被定义为外星人的飞船,该词也成为了英语的一部分,这说明人们对这个类别的事物有了一定的认识,对它的特征和意义有了一定的解了。在弗洛伊德之前,人们认为心理仅仅是意识,能够想到的东西就是心里存在的东西。然而弗洛伊德心理分析学告诉人们,那只是冰山的一角,在它下面还有一大部分欲望和冲动没有被认识,这就是所谓的“潜意识”或“无意识”。这些欲望和冲动只有在梦中或口误中偶尔表现出来,弗洛伊德称它们为“伊德”或“本我”。

如此,世界可分为已知领域和未知领域。一般来讲,在已知领域内,人们的心理比较平稳;而面对未知领域,人们会感到危险或者威胁。过去的西方殖民者通过武力征服进入一个陌生的地方后,往往建造堡垒和兵营。殖民者只有在堡垒和兵营中才会感到舒适和放心,一旦走出堡垒,他们就感到危险和威胁,因为那是一个未知领域。英国诺贝尔文学奖获奖作家多丽丝·莱辛在《青草在歌唱》中描写了她在非洲的罗德西亚生活期间所见证的英国殖民统治,那里被人为地划分了文明与荒野、安全与危险、自我与他者、白与黑、可知与未知的空间,西方殖民者与当地的居民被人为地隔离开来。也许这就是后来在南非实行的“种族隔离”的来源。

人类的思维总是通过语言来进行的,语言通过命名和区分对世界上千差万别的事物进行定义或定性。现代国家和民族的形成也是一种区别和划分的过程,即将我与他区别开来,将我的和他的区分开来。英国人区别于法国人是因为他们有着不同的历史和来源。有人说民族是一群人居住在一片土地上,说共同的语言,有共同的宗教、共同的文化和生活方式,因此成就了一个民族。然而,最初的美国人是印第安人,后来才来了盎格鲁-萨克森人和欧洲人,再后来又来了全世界的移民。那么他们何以叫自己美国人?美国人的民族性是逐渐建构起来的,这个建构过程主要是将他们自己与其他民族区别开来的过程。不是这片土地赋予了他们民族性,而是因为他们自己建构了一个“想象的共同体”。

然而,区分我与他有时候并非那么容易,边界有时候是模糊的、不确定的。一般来讲,民族与国家应该基本对应,但实际上现代的民族和国家有很大出入。非洲大陆的国家边界都是人为划分的,主要是由当时的殖民者按照经纬走向确定的边界,与这片土地上的不同部族的居住地不相符合。先占先得的原则、行使有效管辖的原则有时候造成了领土与国家的分离。比如英国的福克兰群岛,阿根廷称之为马尔维纳斯群岛,曾经是英国殖民地,但是因为英国长期管辖和移民,岛内居民大多是英国人的后裔,他们也希望归属英国。然而从地理上讲,福克兰群岛离英国十万八千里,而离阿根廷只有区区270海里。国家与地理不能吻合的现实往往会造成争议或战争。

北爱尔兰由于历史和宗教原因现归属英国,但许多爱尔兰人,特别是民族主义情绪浓厚的爱尔兰人并不认可,这就形成了北爱尔兰的领土归属问题。从1922年爱尔兰独立至今,爱尔兰的民族主义人士一直在为北爱尔兰抗争,爱尔兰作家也一直在书写由此引起的暴力冲突。在北爱尔兰一个农场长大的诺贝尔文学奖获得者谢默思·希尼自称其家族有“挖掘”的传统:他父辈挖掘泥炭,而他自己挖掘国家的历史。他的挖掘显示,泥土里埋葬的干尸曾经承受的古代暴力与现代的主权政治所带来的暴力一脉相承。当今爱尔兰人的牺牲就像古代爱尔兰人为土地献祭一样,他们为爱尔兰大地母亲或“泥沼女王”而死,无怨无悔。

然而,主权政治考虑更多的是划分界限,即划分出我的和你的,它并不考虑个人在这个过程中所遭受的苦难。另一位著名北爱尔兰诗人保罗·马尔登在诗歌中认为,这些为国家献祭的个人已经被沦为了“牲人”,即像牲口一样的人,其生命像纳粹集中营中的犹太人一样,是那么没有价值,以至于可以随便处置。这是后现代爱尔兰诗歌对关于泥沼女王的“艾希琳”诗歌传统的颠覆。由此我们可以看出,后现代思想更关心的,不是宏大历史,而是可能在这个宏大历史的车轮下被碾碎的个人的悲惨命运。