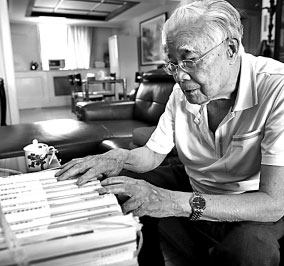

张世英与他的学术著作。赵凤兰摄

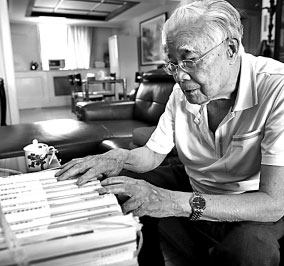

97岁的张世英依然思维活跃、与时俱进。图为他在智能手机上浏览文章。赵凤兰摄

编者按

张世英的学术人生折射出一代知识分子在时代洪流中追求真理、艰难求索的心路历程和生命轨迹。半个多世纪以来,这位年逾九旬的哲学家、美学家以一颗不同凡俗的游心,求索于天地间。他把中国哲学放到全人类思想和文化的大视野中予以审视,力求超越西方和东方的畛域,以高远的视角占据学术制高点,用全球的观念和视野来统摄中西哲学,为转型期的中国当代哲学与美学构建出了全方位、立体化的宽幅画卷,为构建有中国特色、中国风格、中国气派的新哲学作出了创造性贡献。

学人小传

张世英,1921年生,湖北武汉人,1946年毕业于西南联合大学哲学系,1946年—1952年在南开大学、武汉大学任教,自1952年起历任北京大学哲学系讲师、副教授、教授、外国哲学研究所学术委员会主任、校学术委员会委员,现任北京大学哲学系教授、博士生导师、北京大学美学与美育研究中心学术委员会主任,兼任《黑格尔全集》中文版(人民出版社)主编,中西哲学与文化研究会会长,全国西方哲学学科重点第一学术带头人。2012年获北大哲学教育终身成就奖,2015年所著《哲学导论》一书获思勉原创奖。2016年,北京大学设立“张世英美学哲学学术奖励基金”。2017年受聘为世界哲学大会荣誉委员会委员。主要著作有《中西文化与自我》《哲学导论》《天人之际》《论黑格尔的逻辑学》等20余部。2016年4月,《张世英文集》十卷本由北京大学出版社出版。2016年11月,《哲学思问》由中国人民大学出版社出版。

求知

1921年,张世英出生在湖北武汉城郊的一个农村,他自幼受父亲影响,熟读《论语》《孟子》《道德经》《史记》《古文观止》,尤其对陶渊明的《桃花源记》《归去来辞》等名篇谙熟于心。陶渊明“不慕荣利”“不为五斗米折腰”的文人傲骨,屈原“以死明志”“可与日月争光”的巍巍人格,司马迁不甘作随声附和的风骨气节,都在其心灵深处打上了烙印。

上初中时,为了求证几何学上一个“九点圆”定理,张世英整天趴在桌上冥思苦想、废寝忘食,甚至睡梦中还在纠缠。突然间,求证成功,他会欣喜若狂,那是一种完全发自内心的对追求真理的兴趣和好奇,是在问题得到解决后所获得的一种精神愉悦。

柏拉图说,“惊异”是求知的开端、学术的开端,“知识是惊异的女儿”;亚里士多德说,由于惊异(好奇心),人们才开始思考哲学,“从无知到有知”。他们将这种毫无功利计较、纯之又纯的求知精神称作“科学的自由的精神”。正是源于对知识毫无功利的惊奇,以及深厚的古典文学修养和逻辑严密的数学头脑,为张世英日后卓越的哲学人生埋下了伏笔。

抗日战争血雨腥风,个人命运总在历史风浪中颠沛流离。1938年武汉沦陷,正在念高中的张世英被迫离家,辗转到鄂西山区的联合分校就读。因得罪了国民党下属的三青团成员,他被列入黑名单,成为抓捕对象。

流浪时的彷徨,使张世英萌生了读书救亡、改造社会的宏愿,并于1941年如愿以偿地考入西南联大经济系。随后,他从经济系转入社会系,却一直没有找到自己奋斗的方向和目标。正巧这一年,他选修了贺麟先生的“哲学概论”,贺先生在讲黑格尔辩证法时,用“荷出淤泥而不染”进行哲理分析,把人生观、价值观讲得十分透彻。

张世英觉得,哲学比起经济学、社会学更能触及人的灵魂,也为他自小崇奉的清高思想找到了精神依托。于是,他又从社会系转入哲学系。这三次转系可谓越转越空,由具体走向抽象,由实际走向空灵。

战争萌生苦难,同样也造就辉煌。作为中国最穷也最“富有”的大学,彼时的西南联大在极端艰难困苦中仍弦歌不绝,大师辈出,“内树学术自由,外筑民主堡垒”,各种对立的学派和观点争奇斗艳、千秋各异。

贺麟先生是张世英哲学道路的领路人,他是中国哲学史上最早系统介绍、翻译黑格尔著作和广泛深入研究黑格尔哲学的专家。张世英研究德国古典哲学并成为西方教授眼中的“中国著名黑格尔专家”,与贺先生的鼓励和引领分不开。

冯文潜先生则是养育张世英哲学生命的恩师。冯先生特别重视熟读经典原著,尤其是柏拉图的《理想国》,他认为这本书是西方哲学史上最重要的必读之书,要像读《论语》一样读《理想国》,只有练就扎实的功底,才能发前人之所未发。

冯友兰先生有些口吃,但能诗善文,中国古典文学和英文功底扎实,善于运用逻辑方法进行细致的理论分析。冯先生讲的虽是中国哲学,却把张世英的兴趣引向了西方哲学,使他从中深深领悟到,要想研究中国哲学史,必须有深厚的中国古典文学功底,否则很难有可观的成就。

人称“汤菩萨”的汤用彤先生讲课史料翔实、考证周密,他在课堂上讲得最多的是“物我两忘”和“即世而出世”的“大家气象”,张世英对他既能游刃于章句考证,又能寄心于玄远之境,深感崇敬。

吴宓更是一位“一中有多,多中有一”的名师,他讲西洋文学,却重中国古典,爱《红楼梦》,却崇奉孔子。金岳霖的讲课风格十分独特,常把学生引入它所设计的瑶林仙境,他有时边讲边提问,把课堂变成七嘴八舌的茶馆,师生之间变成平等对话的伙伴。

此外,“旁听”在西南联大也蔚然成风。不仅学生旁听老师的课,而且老师之间也互相旁听。据张世英回忆,闻一多和沈有鼎各开一门“易经”课,闻是满腔激情的诗人和文学家,沈是不食人间烟火的逻辑学家和西方哲学家。有意思的是,闻的“易经”课堂上,坐在第一排中间的“学生”常是沈有鼎;而沈的课堂上,坐在第一排中间的则多为闻一多。

张世英曾是这两位先生的旁听生,亲眼看到他们在课堂上和课后讨论争论,那是一场非常难得的中西对话,哲学与文学相互通达。

“旁听意味着自由选择,意味着开阔视野,意味着学术对话。我在联大几年时间,共旁听了四五门课程。从旁听中学到的东西似乎更牢固、更多启发性,因为那完全是个人兴之所至,无任何强制之意。后来有人问我,西南联大是怎么成就人才的,我说,学术是衡量一切的最高标准,学术自由,如此而已!”张世英说。

徐克导演在他的电影中创造了瑰丽、宏大的武侠世界和奇幻空间。但采访这天,他穿的是黑色对襟上衣、黑色阔腿裤、黑色运动休闲鞋,花白的头发,神态轻松亲切。为什么要穿一身黑?他回答说:因为“简单”。

徐克导演在他的电影中创造了瑰丽、宏大的武侠世界和奇幻空间。但采访这天,他穿的是黑色对襟上衣、黑色阔腿裤、黑色运动休闲鞋,花白的头发,神态轻松亲切。为什么要穿一身黑?他回答说:因为“简单”。

×

×